Von Ann-Kathrin Moritz (Text, Fotos & Videos) und Mailin Matthies (Daten)

Lesedauer: ca. 8 min.

„Bei der 300 müsst ihr ein bisschen aufpassen.“ „Laurenz, du hast gleich die Roboter gut im Blick, ne?“ Wer hier fremd ist, versteht nur Bahnhof. Bernd und Petra Lüttmann sitzen mit ihren zwei Lehrlingen und einer Aushilfskraft am massiven Holztisch ihrer Küche. In kurzen Sätzen besprechen sie den Ablauf des Tages, verteilen Aufgaben, klären Zuständigkeiten. Zahlen und Fachbegriffe fliegen hin und her. Hinter jeder Nummer, mit der die Lüttmanns um sich werfen, steht eine Kuh. Rund 400 versorgen sie hier täglich.

Die Lüttmanns managen in Löningen (Landkreis Cloppenburg) einen Großbetrieb – sie hauptberuflich, ihr Mann hilft seit zwölf Jahren auf dem Hof, wo er kann. Im Hauptberuf vertreibt er Melktechnik auf Milchviehbetrieben in ganz Deutschland. Viele Deutsche betrachten große Höfe wie den der Lüttmanns kritisch. In einer Verbraucherumfrage der Universität Göttingen schrieben 2022 nur 0,9 Prozent der 985 Befragten ein hohes Maß an Tierwohl eher großen Betrieben zu.

Bernd (41) und Petra (37) Lüttmann

Aber ist das Tierwohl auf kleinen Höfen wirklich besser? Nein, sagt Barbara Grabkowsky. Die Umweltwissenschaftlerin leitet seit 2017 den Verbund Transformationsforschung agrar Niedersachsen (trago:agrar) an der Universität Vechta. Tendenziell sei das Tierwohl auf großen Höfen sogar besser als auf kleinen, da sie in der Regel professioneller geführt würden.

Tierwohl ist ein Reizthema. Der Begriff sei sehr vage, erklärt Thomas Blaha von der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz. Man müsse zwischen Tierschutz und Tierwohl unterscheiden: Tierschutz bedeute zunächst einmal nur, dass „niemand einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen“ darf, wie es gesetzlich geregelt ist.

Wer Tierwohl gewährleisten wolle, müsse hingegen die physischen, mentalen, sozialen und emotionalen Bedürfnisse der Tiere beachten. Auch Tiere könnten Glück empfinden, so der Tiermediziner. „Wenn man Kühe den ganzen Winter im Stall gehalten hat und sie im Frühjahr auf die Weide kommen, machen sie Freudensprünge ohne Ende. Das heißt also, Tiere können traurig und fröhlich sein – wenn auch nicht nach unseren Maßstäben.“

Landwirte auf kleinen Betriebe sind häufiger überfordert

Auch Blaha sieht einen Zusammenhang zwischen Hofgröße und Tierwohl: „Wenn alle Dinge auf die Waagschale gelegt werden hinsichtlich des Tierwohls, schlägt die Waage eindeutig in Richtung großer Betriebe aus.“ Diese Tendenz gebe es bei allen Nutztierarten – egal ob Schwein-, Geflügel- oder Rinderhaltung.

Die Gründe sind vielfältig. Überforderung sei ein wichtiger Faktor, so Blaha. „Wenn es ganz schwere Tierschutzverstöße gibt, Tiere verhungern oder so etwas, stecken da in aller Regel große menschliche Probleme dahinter. Hinter großen Tierschutz-Verstößen stecken eigentlich immer Menschen, die Hilfe brauchen.“ Und mit großem Abstand seien es kleine Betriebe, in denen die Landwirtinnen und Landwirte nicht mehr hinterherkämen. Zugleich sei dort oft niemand, der ihre Probleme bemerke.

Die Idylle trügt

Beim Milchvieh kommt ein weiterer wichtiger Grund hinzu: die Anbindehaltung. Dabei werden die Kühe durch Halsbänder oder Ketten an einem festen Platz im Stall fixiert, wo sie fressen, schlafen und gemolken werden. „Das ist eine dramatische Einschränkung des Bewegungsdrangs von Kühen“, sagt Blaha. Er kritisiert nicht nur Betriebe, in denen Kühe das ganze Jahr über so gehalten werden, sondern auch die teilweise Anbindehaltung, bei der die Tiere im Sommer auf der Weide stehen. Die Idylle von Almhöfen täusche oft, meint Blaha. „Man denkt ja, den Kühen geht’s gut. Da bimmeln die Glocken und die laufen da schön rum. Aber im Winter sind die in engsten Ställen.“

Dabei gelte: Je kleiner der Betrieb, desto häufiger leben die Tiere in Anbindehaltung. Größere Betriebe ab etwa 100 Tieren hätten heute hingegen fast ausschließlich Laufställe. Darin können sich die Kühe frei bewegen und zum Wiederkäuen in Liegeboxen niederlassen. „Im Vergleich zu Ställen, wo die Tiere angebunden sind, ist der Laufstall mit einem Laufhof, ohne dass es eine Weide gibt, natürlich fünfmal, zehnmal besser“, sagt Blaha.

Auch Lüttmanns haben einen Laufstall. Auf die Weide kommen die Kühe nicht. „Das ist erheblich mehr Arbeit, wenn du Tiere draußen hast“, meint Bernd Lüttmann. „Und wenn es dann noch viel mehr Ärger macht, ist es einfach zu entscheiden.“ Sie haben die Haltungsstufe zwei von vier für konventionelle Höfe.

Den großen Laufstall hat die Familie in zwei Etappen gebaut: Im rechten Teil, der 2013 entstand, leben heute 170 Milchkühe. Der Anbau folgte 2019, hier finden aktuell 60 Tiere Platz, die sich bereits dem Ende ihres Lebens auf dem Hof nähern. Dort hätten sie noch einmal mehr Platz pro Tier und fünf zusätzliche Liegeboxen, die etwas größer seien, sagt Lüttmann.

Mehr Platz zahlt sich aus

Lüttmanns haben aus ihren Erfahrungen gelernt. Wenn sie heute nochmal bauen würden, würden sie im Stall sogar noch mehr Platz einplanen. „Weil wir wissen, dass mehr Quadratmeter viel mehr Milch bringen. Viel mehr Gesundheit, viel mehr Ruhe.“

An der Rückseite des Gebäudes können sich die Kühe auf einem kleinen Laufhof die Hufe im Freien vertreten. Auch das Außengehege würden Lüttmanns heute größer planen: „Weil das einfach supercool ist für die Kühe. Die sind einfach gerne draußen.“ An heißen Tagen werden sie dort zur Kühlung leicht beregnet, wie auch im übrigen Stall.

Zeit mit der Mutter verbringen die Kälber auf dem Hof kaum. Die Trennung erfolgt so schnell wie möglich. Denn: Lüttmann und sein Team füttern den Kälbchen innerhalb der ersten drei Stunden per Hand das sogenannte Kolostrum, um ihr Immunsystem zu stärken. Kolostrum, auch Biestmilch genannt, ist die Erstmilch, die Muttertiere in den ersten Tagen nach der Geburt produzieren und enthält besonders viele Nährstoffe und Antikörper. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Kalb so schnell bei der Mutter trinke, sei ihnen zu gering, sagt Lüttmann.

Ist die Trennung für das Kalb also vielleicht sogar besser? Lüttmann verneint: „Das macht die Natur ja auch nicht. Das ist nicht besser.“ Letztlich müssen sie mit der Milch aber Geld verdienen. Ein Milchviehbetrieb, auf dem Mütterkühe und Kälber nicht getrennt werden, kann sich aus seiner Sicht nicht rechnen. „Und wenn wir das nicht wollen, müssen wir halt aufhören.“

Spezialfutter für werdende Mütter

Zwischen den Hütten der Kälbchen und dem Stall hat sich ein roter Futtermischwagen positioniert. Durchs Fenster spricht Lüttmann kurz mit dem Fahrer. Dann holt er sich einige Schritte entfernt eine Leiter mit einem kleinen Podest an der Spitze heran, klettert hinauf und schaut von oben in den Futtermischwagen. Zwei große Rührer wälzen darin in gleichmäßigem Rhythmus ein grün-braunes Fasergemisch.

Kaum hat Lüttmann die Leiter wieder verlassen, setzt sich der Wagen in Bewegung und biegt nach links in den Futtergang ein. Langsam fährt er die vorderen Meter ab. Noch bevor das Gemisch an der Seite des Wagens herausschießt, strecken die ersten Kühe ihre Köpfe durch das Metallgitter und versenken ihre Schnauzen in dem frischen Haufen.

Nur wenige Tiere der Herde erhalten das leicht angesäuerte Spezialfutter. Sie stehen in einem mit Stroh eingestreuten Bereich und werden nicht mehr gemolken. Der Grund: Die Kühe sind hochträchtig. 60 Tage vor der errechneten Geburt ihrer Kälber kommen sie in diesen Teil des Stalls.

Angesäuertes Futter unterstütze die Freisetzung von Calcium aus ihren Knochen für die Milchproduktion, erklärt Lüttmann. Eigentlich werde eine spezielle Fütterung erst zwei bis drei Wochen vor der Geburt nötig. Doch Lüttmanns Herde ist zu klein, um die Tiere noch einmal weiter zu unterteilen. Also bekommt die ganze Gruppe das teure Spezialfutter.

Für Bernd Lüttmann ist die Fütterung eines von vielen Beispielen, wie Betriebe mit vielen Kühen besser auf individuelle Bedürfnisse der Tiere eingehen könnten. Das zeige sich auch bei den Geburten der Kälber. Rund 320 kommen auf dem Hof in Löningen jährlich zur Welt. Nachhelfen müssen Lüttmann und seine Mitarbeiter nur selten. Für ihn kein Zufall: „Wenn du nachhelfen musst, dann sind vorher Fehler passiert. Und je größer die Herde ist, desto einfacher.“

Mehr Tiere, mehr Erfahrungen, mehr Tierwohl

Seine Rechnung sieht dabei einfach aus: Je mehr Tiere, desto mehr Geburten. Je mehr Geburten, desto größer die Erfahrung und desto schneller könne man auf Fehler reagieren. Werde auf einem großen Betrieb jede Stunde ein Kalb geboren, falle schnell auf, wenn etwas in der Fütterung der Mutterkühe nicht stimme. Letztlich schaffe man so durch mehr Daten mehr Tierwohl.

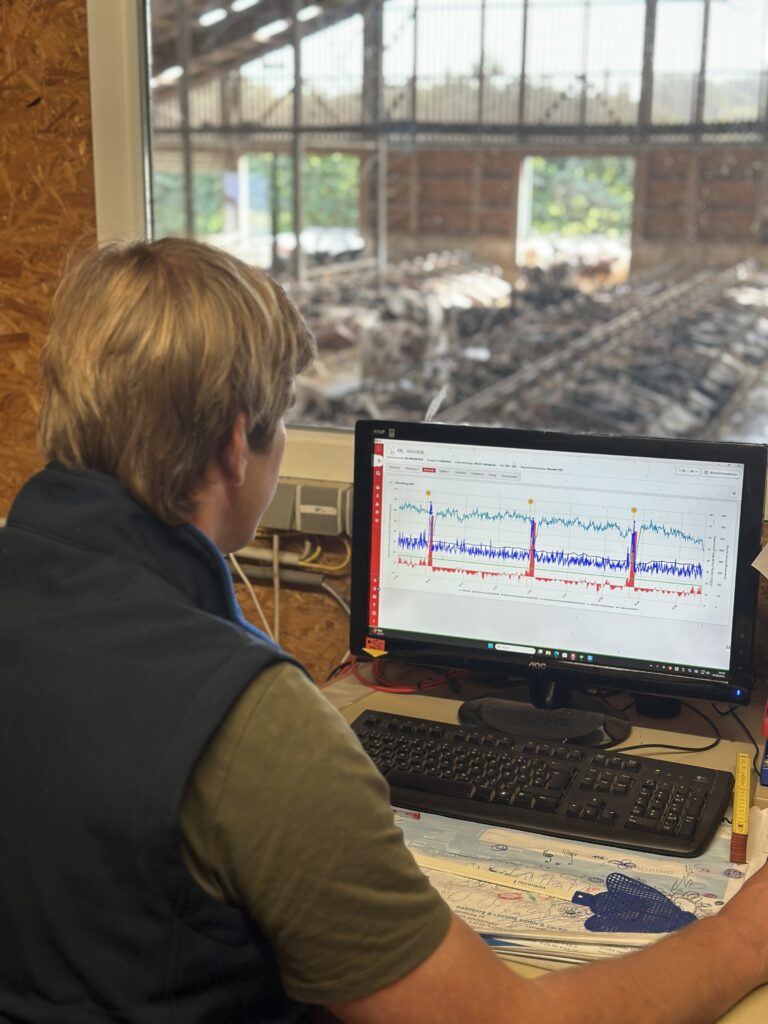

Daten spielen auf Lüttmanns Hof eine große Rolle. In der Mitte des Stalls steigt Lüttmann eine kleine Holztreppe empor und öffnet die Tür zu einem Verschlag, der auf drei der vier Melkroboter gebaut ist. Die Roboter melken die Kühe rund um die Uhr. Der Raum ist spärlich eingerichtet. Auf der rechten Seite steht auf einem schlichten Schreibtisch ein Computerbildschirm. Lüttmann lässt sich davor auf einem Stuhl nieder. Durch ein großes Fenster überblickt er den Großteil des Stalls.

Seine Tiere hat er auch auf dem Computerbildschirm im Blick. Verschiedene Graphen bilden Aktivität, Milchleistung und Wiederkau-Zeit für jedes einzelne Tier ab. Erfasst werden die Daten von einem Sensor, den jedes Tier an einem Halsband mit sich trägt. Sind die Werte einer Kuh auffällig, kann Lüttmann dem Melkroboter einen Befehl geben. Beim nächsten Melkvorgang wir das Tier dann für die Untersuchung in einen abgetrennten Bereich entlassen. 50 Prozent der Milchviehbetriebe, so Lüttmanns Schätzung, arbeiten inzwischen mit einer breiten Datenerfassung.

Kurz vor zehn Uhr, Bernd Lüttmann ist zurück in seiner Wohnküche, das Frühstück steht an. Auch die Lehrlinge und Lüttmanns Frau Petra haben sich wieder um den Tisch versammelt. Gegenüber der großen Küchenzeile hängen alte Fotos ihrer Vorfahren aus dem 19. und 20. Jahrhundert in dunklen Holzrahmen an der Wand. Der Hof ist seit mehr als 150 Jahren im Besitz ihrer Familie. Vor etwa acht Jahren hat Petra Lüttmann den Hof dann von ihrem Vater übernommen.

Den neuen Stall hatte sie noch vor der Übergabe bei ihrem Vater durchgesetzt. „Ich habe dann gesagt: Wenn ich hier weitermache, dann möchte ich gerne einen Kuhstall bauen. Das war eigentlich auch eine freche Forderung“, erinnert sich Lüttmann. Sie sagte, was sie alles haben wollte, ihr Vater zog mit. „Ich wollte den Kühen einen besseren Stall geben, sie sollten mehr Freiräume haben. Und mir war halt damals schon klar, dass es mit 60 Kühen nicht zukunftsfähig ist.“

Mit einem lauten Vibrieren macht Petra Lüttmanns Handy auf dem Tisch auf sich aufmerksam. „Jetzt ruft der Roboter an“, kommentiert sie und nimmt sofort ab. „Neue Alarme: Astronaut 102, kritischer Alarm“, ertönt eine mechanische Stimme, nachdem Lüttmann einige Tastenkombinationen eingegeben hat. Ein technischer Defekt an einem der Melkroboter. Die Nachricht bringt die Landwirtin nicht weiter aus der Ruhe.

Gehe es einer Kuh nicht gut, könne sie das aber nicht gut haben, sagt Lüttmann. „Früher habe ich gesagt: Besser ich breche mir das Bein als die Kuh. Davon bin ich inzwischen etwas abgekommen, denn wenn ich mir das Bein breche, wäre es doch ein bisschen schwierig.“ Bekomme sie eine Nachricht von ihrem Herdenmanagement-Programm, dass etwas mit einer Kuh nicht stimme, schaue sie auch abends um elf nochmal im Stall nach dem Rechten.

An den Verkauf ihrer Lieblingskuh aus Kindheitstagen erinnert sich die 37-Jährige noch genau. Eines Tages kam sie aus der Grundschule zurück und konnte Annabell im Stall nicht finden. Ihr Vater hatte sie am Morgen an den Schlachter verkauft. In Fotoalben hielt Lüttmann jede Kuh fest, bevor sie abgeholt wurde. Auch jetzt nehme sie der Abschied mit: „Noch im neuen Stall habe ich bei Kühen ganz oft heulend am LKW gestanden. Das fällt mir nicht einfach, die zu verkaufen.“

Eine „Kuh-Sammlerin“ nennt Bernd seine Frau. Er behält stärker die Wirtschaftlichkeit des Betriebs im Blick. Sechs Jahre verbringen die Tiere in der Regel auf ihrem Hof, vier davon geben sie Milch. “Alte Kühe gehen zum Schlachter und Jungtiere kommen nach. Das ist eben so.“